1.

Branco de neve

O mundo inteiro já sabe que nasci em São Francisco de Paula, num lugarejo chamado Santa Teresa, no então distrito de Tainhas, que era o quarto distrito do município, como aprendi na escola. Ou em casa, porque meu pai era professor e as aulas dele continuavam dentro de casa.

A primeira memória visual de que tenho registro foi a de um mundo branco de neve. Estava com meu pai olhando da janela os bonecos e a escadaria de neve no jardim da frente da casa. Meu pai era um jardineiro caprichoso: fez um jardim em plataformas, para dominar o aclive, e desenhou figuras podando com tesoura um arbusto que ele chamava de tuia. De repente, estando nós dois ainda na janela, despencou um bloco de neve do telhado de madeira, que passou raspando no meu rosto. Levei um susto. Mais tarde fiquei sabendo que essa grande nevasca tinha acontecido em 1942. Estava eu, portanto, com quatro anos de idade.

Outra lembrança marcante, dessa idade, foi um tombo que levei na estrada de terra, por onde se ia até a capela de Santa Teresa. Eu estava bem contente, com uma roupa nova de brim, casaquinho e calça curta, costurada por minha mãe. Bem contente. Mas tropecei numa pedra, ou em alguma raiz, e caí ao comprido, de bruços. Foi talvez a primeira frustração que experimentei.

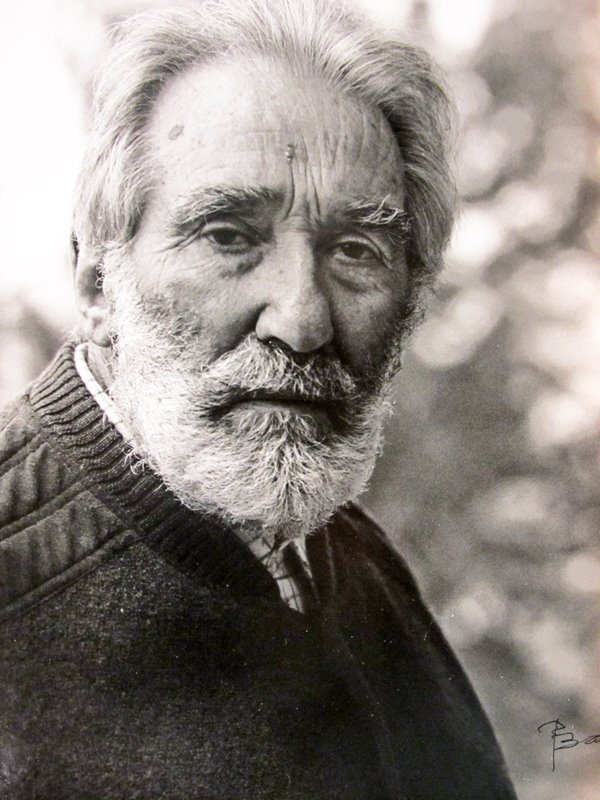

Com quatro anos aprendi também a ler, na Cartilha Maternal do poeta português João de Deus. Isso não foi tarefa de meu pai. Foi minha mãe quem me pôs a cartilha na mão e me ensinou as letras. Dessa cartilha duas coisas me ficaram na memória. Uma foi o retrato de João de Deus, na página de abertura, com uma barba enorme: em toda a minha infância imaginei Deus com essa fisionomia. A outra lembrança foi o poema que encerrava a Cartilha. Decorei todo ele, porque gostei do som das palavras:

“Andava um dia / em pequenino / nos arredores / de Nazaré / em companhia / de São José / o Deus menino / o bom Jesus. // Eis senão quando / vê num silvado / andar piando / arrepiado / e esvoaçando / um rouxinol. / que uma serpente / de olhar de fogo / e incandescente / como o do sol / tinha imantado / tinha encantado”. E assim por diante.

Havia várias palavras esdrúxulas para mim nesse poema: rouxinol, incandescente, imantado. Mas a que mais me intrigou foi a palavra “silvado”, que associei com Silva, o sobrenome de minha mãe. Precisei crescer para descobrir que o silvado era simplesmente a “capoeira”, aquela vegetação rústica que eu conhecia nas lavouras.

Essa lembrança me daria, décadas depois, outra felicidade. Estava eu em Lisboa e passei na frente de um colégio, de onde saiam gritos de crianças brincando, com o nome de Instituto Superior de Educação João de Deus, na Avenida Álvares Cabral. Entrei porta adentro e perguntei se poderia conseguir um exemplar da Cartilha Maternal de João de Deus. A atendente abriu um amplo sorriso e me trouxe uma cópia fac-símile, que me devolveu ao começo do mundo escrito.

Outra cena de arquivo aconteceu na escola, para onde às vezes eu ia acompanhando meu pai. Estava sentado no último banco de trás, para não atrapalhar ninguém. Nisso chegou um aluno atrasado, a cavalo, que entrou na sala com um chicote na mão. Foi sentar no último banco, onde eu estava, e enfiou o chicote debaixo das pernas dele, no chão. Deve ter visto minha cara de menino curioso e falou, baixinho:

– Sabe o que é isso? É um rabo de tatu.

– Rabo de tatu? – perguntei, duvidando. – E o tatu já tem essa argola?

– Já – riu ele. – O tatu já tem essa argola no rabo!

Quando descobri a verdade, que rabo-de-tatu era só um apelido do chicote, fiquei meio decepcionado. A versão original era bem mais bonita. Mas descobri também que as palavras podem inventar coisas!