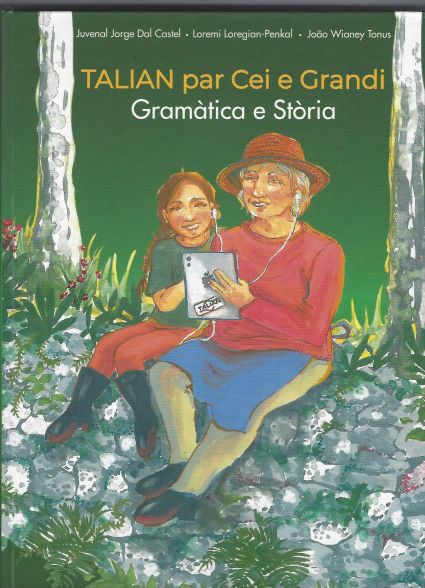

“Talian Par Cei e Grandi – Gramàtica e Stòria”. Acaba de ser publicado um livro com este título, que pode ser assim traduzido: “Talian para Crianças e Adultos – Gramática e História”.

Trata-se de uma obra coletiva e multidisciplinar, tendo três nomes como coordenadores e editores: Juvenal Jorge Dal Castel, Loremi Loregian Penkal e João Wianey Tonus. Além deles, mais de uma dezena de colaboradores assina essa produção. Dividida em três partes, a obra cria um alicerce sólido para que crianças e adultos tenham acesso ao Talian, aprendendo a ler, a falar e a escrever nessa língua.

A primeira parte, La Gramàtica del Talian, expõe metodicamente qual o alfabeto utilizado, como é a grafia e como é feita a acentuação gráfica. Segue-se o estudo do artigo, do substantivo, do adjetivo, do pronome, do verbo, do advérbio, da preposição, da conjunção, da interjeição. Ou seja, estabelece um padrão para todos os elementos mórficos, com as regras de uso dentro da língua Talian.

A segunda parte, intitulada Stòria e Leteratura del Talian, apresenta, como diz o título, uma síntese da história da língua e da literatura nela produzida, desde os precursores até os dias de hoje.

Na terceira parte, Talian par Cei, é selecionada uma série de textos para crianças, de nove autores diferentes. Os textos foram elaborados com essa finalidade: a de dar uma base textual para o ensino e aprendizado da língua. Nesse enorme desafio (granda sfida) tomaram parte professores, falantes e difusores do Talian: são cinquenta textos, alguns em verso, para despertar no mundo da infância o gosto pela língua dei noni, i pupà e i zii (dos avós, dos pais e dos tios).

O mínimo que se pode dizer é que este lançamento é um passo decisivo para preservar e difundir o Talian, reconhecido como Referência Cultural Brasileira pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – órgão do Ministério da Cultura.

Obra é um marco histórico na saga do resgate e da difusão da língua Talian

Outros passos decisivos foram dados antes deste, sendo que alguns deles tive a honra de acompanhar de perto. Meu último trabalho de pesquisa na Universidade de Caxias do Sul, por sinal, foi o de ter elaborado e coordenado o projeto para registro do Talian como patrimônio linguístico brasileiro.

O projeto nasceu de diversos fatores. O primeiro foi a declaração da Unesco, em 2005, em defesa da diversidade linguística como patrimônio cultural.

Um segundo passo decisivo foi o de o Ministério da Cultura e o IPHAN terem seguido a orientação da Unesco e aberto um programa para inventário e resgate de quatro categorias de línguas no Brasil: as indígenas, as afro-brasileiras, as derivadas de imigração e as línguas de sinais.

Entre as línguas de imigração, o inventário do Talian foi aceito como projeto piloto no Brasil. Como não sou linguista, montei uma equipe técnica de especialistas para realizar o trabalho…

O êxito da empreitada foi total: em novembro de 2014, o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional acolheu o pedido e o Talian foi reconhecido oficialmente como integrante do patrimônio linguístico brasileiro, na categoria das línguas de imigração. A primeira a chegar ao pódio! Uma vitória tanto mais emocionante quanto mais se sabe a restrição que essa língua teve no passado, levando-a à beira da extinção.

Por algum tempo fiquei com receio de que o Talian, mesmo com essa vitória, fosse considerado uma peça arqueológica, a ser guardada atrás de um vidro inquebrável para ninguém tocar, dentro de um museu!

Felizmente, não foi isso que aconteceu. Organizações de difusores do Talian, tendo à frente a Assodita de Serafina Corrêa e outros militantes, trataram de colocar alicerces sólidos para a sua sustentação.

O primeiro, sem dúvida, foi a constituição do Comitê Nacional de Gestão da Língua Talian, que promoveu já diversas ações.

Outro alicerce é este que acaba de ser construído: o de elaborar uma gramática do Talian, endereçada às crianças e a seus pais, tios e avós!

Bon profito!

Valmi Carneiro Elias – A colônia dos peraus: a Colona (2005).

Valmi Carneiro Elias – A colônia dos peraus: a Colona (2005).