Gilles Deleuze (1925-1995) é um nome que também merece ser tirado do baú. Foi professor de História da Filosofia na Universidade de Vincennes (Paris VIII) e amigo de Michel Foucault, outro mestre do pensamento.

Meu interesse por Deleuze surgiu quando descobri que ele era contra o estruturalismo, aquele tipo de pensamento quadrado, incapaz de perceber e de avaliar as diferenças e as singularidades que nos desafiam.

Pois Gilles Deleuze se deleitava com as singularidades e as estranhezas contidas no balaio de coisas oferecidas à nossa percepção. Ficou célebre por causa de seu Abecedário, uma entrevista filmada para a televisão, concedida à jornalista Claire Parnet, tendo como tema cada uma das letras do alfabeto. Deleuze deu a entrevista com a condição de que ela só fosse ao ar depois da morte dele, mas mudou de opinião e autorizou que fosse divulgada.

O tema de cada letra foi escolhido por Claire Parrnet. Antes de começar a responder, Deleuze ainda protestou: “Você escolheu um abecedário, definiu os temas, mas não conheço todas essas questões: responder uma questão sem ter refletido é algo inconcebível para mim”. Mas acabou encarando a proposta como um jogo de desafio, e ficou vários dias gravando a entrevista, em ordem alfabética.

Na letra A, o tema escolhido foi a palavra Animal. A resposta de Deleuze terminou sendo quase um tratado sobre o assunto: não um tratado de zoologia, mas de filosofia! Vai a seguir um pequeno esboço de seu pensamento sobre o assunto.

Começou falando dos gatos e dos cães, que são animais de família, cada vez mais, na mesma proporção em que crescem as cidades. Ser animal de família é mais que ser animal doméstico, é entrar numa relação de convívio dentro do mesmo espaço e dentro do mesmo ritmo de tempo da família. Deleuze declara que não gosta dessas relações familiais, como ele designa, porque as pessoas não sabem se comportar com elas.

Especialmente com os cachorros, as pessoas querem estabelecer relações humanas (que os cães aceitam!), quando o certo seria as pessoas terem com os animais relações animais. Neste item, os gatos levam vantagem porque não aceitam, como os cães, a dependência afetiva. Ou pelo menos fingem melhor, são mais capazes de parecer independentes.

O que fascina no animal, diz ainda Deleuze, é que todo animal tem um mundo, é senhor de um território, ao passo que muita gente vive sem ter um mundo para proteger. Nesse ponto, os gatos são os animais que melhor mostram seu instinto territorial. Eles ocupam a casa em que moram como se a casa fosse deles, sem deixar de negociar, esse é o termo, concessões de uso.

Se o humano que convive no mesmo espaço tenta impor espaços proibidos, o gato burla a proibição com o maior prazer e a maior desfaçatez. Se outro animal, mesmo que seja outro gato, aparecer naquele território, fica jurado de morte, pelo resto da vida de ambos. Em qualquer outro lugar em que os dois se encontrarem, os pelos vão se eriçar…

O filósofo e escritor Gilles Deleuze

No uso do espaço de família, os gatos são muito seletivos. Escolhem para seu uso próprio e exclusivo (com possibilidade de negociação), o lugar mais macio, mais cálido, mais aconchegante. É a almofada, é a janela onde bate o sol, é o calor do fogão. O gato no borralho do fogão é uma imagem tão antiga que deu origem até à história da gata borralheira!

Hoje, quando não há mais fogões a lenha e borralhos nas casas, os gatos descobriram que há determinados aparelhos que produzem calor ou ar frio. Plantam-se então diante deles e, com um miado de quem manda no território, pedem que seja ligado o ar condicionado ou o aquecedor. E ali ficam eles, satisfeitos da vida.

Deleuze aponta a seguir vários comportamentos humanos que são um prolongamento de instintos adquiridos em sua fase animal. A mais óbvia, e mais fascinante, segundo ele, é a da necessidade de cada um ter seu próprio território.

É em função dessa necessidade que o animal se torna caçador, instinto que leva os humanos a caçar, eles também, a vida inteira: caçar uma ideia, caçar uma oportunidade, caçar o lucro… E é pela necessidade de manter o território conquistado que o animal fica o tempo todo em estado de espreita. O animal é um ser à espreita, diz Deleuze, nunca está tranquilo, basta observar as orelhas do gato, mesmo enquanto come: “como o escritor está à espreita, como o filósofo está à espreita. É evidente que estamos à espreita…”

Nada a estranhar, portanto, se cada um de nós continua defendendo seu pequeno território, sempre à espreita…

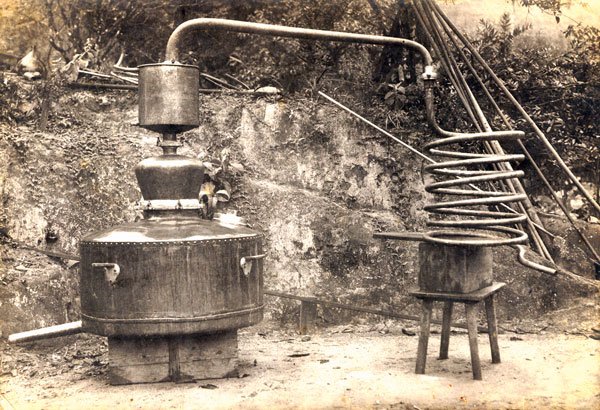

Cachaça é produto integrante da cultura regional

Cachaça é produto integrante da cultura regional