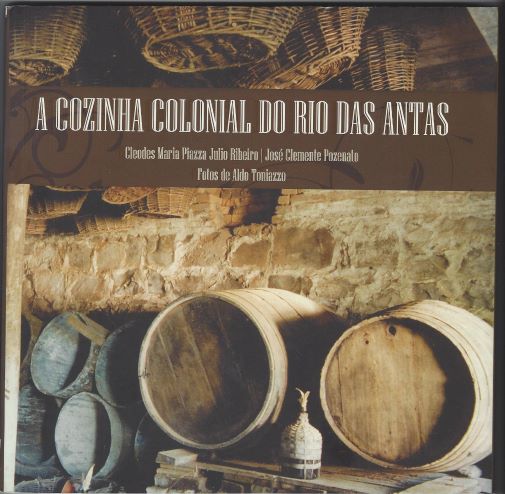

“Nos peraus do Rio das Antas”

Ao escrever aqui sobre a cultura culinária das margens do Rio das Antas, faltou acrescentar um registro muito importante: a presença polonesa ao longo do rio, passando por vários municípios, desde Veranópolis até Santa Tereza.

E como era a Polônia na época da vinda desses imigrantes?

Situada no nordeste europeu, a Polônia foi objeto de cobiça de países vizinhos, desde o século XVIII até a disputa entre nazismo e comunismo, com Hitler de um lado e Stalin de outro. Seu território é uma extensa planície de terras próprias para o cultivo de cereais, e isso contribuiu, sem dúvida, para que houvesse essa disputa.

A partir de 1775, ela foi riscada do mapa das nações independentes, com sua partilha entre três potências europeias. Com essa submissão, os camponeses tinham cada vez menos acesso às terras. Abria-se assim o caminho para a emigração em massa. A partir de meados do século XIX é que se registra o maior fluxo emigratório polonês.

Os primeiros a migrar para o Rio Grande do Sul vinham da região dominada pela Prússia, e com passaporte desse país. Em 1875, 26 famílias estabeleceram-se na Colônia Conde D’Eu (Garibaldi). Em 1884, outro núcleo fixou-se na Colônia Santa Tereza, na Linha José Júlio. A maior parte dessa corrente imigratória foi encaminhada para terrenos no vale do Rio das Antas.

Os poloneses não tiveram nenhum tipo de apoio oficial para a emigração. Como não tinham alternativa, a não ser emigrarem com a cidadania russa, boêmia ou prussiana, fica difícil definir o número de poloneses entrados no Brasil. No Rio Grande do Sul entraram cerca de trinta mil entre os anos de 1889 e 1914, conhecido na Polônia como “o período da febre brasileira”.

Os poloneses foram distribuídos em áreas em que predominava a cultura de proveniência italiana, tanto por número como por precedência. Com essa dispersão, os poloneses não chegaram a constituir uma cultura peculiar, dentro de um território próprio, como as oriundas das imigrações alemã e italiana.

À situação de inferioridade numérica e de dispersão, acresciam-se outros fatores a dificultar a adaptação ao novo ambiente. João Ladislau Wonsowski, que estudou detidamente a presença polonesa no Vale do Rio das Antas, aponta três deles: a língua, a falta de domínio tecnológico para a agricultura em terrenos íngremes e a falta de assistência religiosa. Sua obra se intitula, não por acaso, Nos Peraus do Rio das Antas (1956/1976).

A inadequação da tecnologia agrícola trazida é assim caracterizada por Wonsowski:

“Na Polônia eram acostumados a cultivar terras planas, sem inços e sem pedras. Lá aravam, gradeavam e semeavam. E aqui? Antes de tudo, tinham de desmatar para arranjar um pedaço de terra cultivável. Mas de que maneira iam dominar o mato? Alguns quiseram valer-se dos métodos empregados na Polônia. Puseram-se a derrubar árvores e arrancar tocos. A tentativa fracassou completamente. Tiveram, então, de seguir o sistema em voga entre os imigrantes italianos: cortar o mato, deixar secar e queimar; e só então lançar a semente no roçado”.

A língua, de tipo eslavo, criou dificuldades para a comunicação e era também motivo de discriminação. Como grupo minoritário, os poloneses é que deviam aprender uma nova língua.

Na cultura polonesa, a religião sempre foi um dos valores básicos de sustentação das famílias e das comunidades, com a presença confortadora do padre católico. Nisso também os poloneses enfrentaram uma carência. Os sacerdotes que atendiam as colônias não falavam polonês. O Pe. Giosué Bardin, pároco nomeado para Santa Tereza, em 1887, empenhou-se em aprender o idioma. De acordo com os registros, foi o único a dar assistência espiritual aos poloneses, circulando pelas capelas e visitando famílias polonesas de todas as colônias.

Por esses fatores, além de outros possíveis, a maioria dos poloneses foi progressivamente abandonando suas primeiras propriedades, num processo de migração interna, na direção da região noroeste do Rio Grande do Sul. Para terras mais planas! Os que permaneceram, assimilaram em definitivo a cultura da imigração italiana, da fala à alimentação, dos usos e costumes à ordem dos valores. Para isso contribuiu a prática dos casamentos interétnicos, levando para o seio da família o processo de assimilação.

Ficaram, portanto, somente “traços culturais” da tradição polonesa, sutilmente escondidos dentro da cultura dominante. Traços que estão presentes também em alguns pratos da culinária…

Busto de Dante foi inaugurado na praça em Caxias do Sul em 15 de novembro de 1914

Busto de Dante foi inaugurado na praça em Caxias do Sul em 15 de novembro de 1914 O Inferno, da “Divina Comédia”, na visão do pintor Botticelli

O Inferno, da “Divina Comédia”, na visão do pintor Botticelli Cartaz da Festa da Uva de 2006

Cartaz da Festa da Uva de 2006